Gestuelle de séduction

Un autre sens que nous donne la gestuelle du tango, c’est la séduction. L’extrême douleur s’exprime comme l’extrême volupté : le combat ressemble à la conquête d’un cœur. Il ne faut pas dévoiler trop vite son jeu, on peut perdre la face ou ce que l’on convoite. Minauderies, flatteries pour désarmer l’autre, le rendre vulnérable, lui faire perdre ses défenses pour mieux l’amadouer, le soumettre. Esquive pour ne pas se montrer trop disponible, manifester son intérêt. Il faut que l’autre nous gagne. Ne pas être une proie facile.

La séduction s’exprime par les adornos, les embellissements, car le tango s’est finalement dansé avec les femmes. On devait donc les séduire. Pour les séduire, il faut les surprendre (encore ici) par des gestes inattendus et jolis, comme des fleurs. On a donc inventé, et les danseurs ne cessent d’en inventer encore, une kyrielle de petits mouvements qui agrémentent la danse. Qui font le danseur tendre et sensible. La danseuse aussi qui peut répondre aussi de ses fioritures.

Les adornos sont des gestes des membres inférieurs (jambes et pieds), gestes de séduction. Rulo, lapiz, etc... Chevilles cassées qui sont l’équivalent des poignets cassés (geste de faiblesse à l’opposé du poing). Manière que les tangueros/as ont d’exprimer leur exubérance, leur exaltation. A noter que la même exaltation en salsa s’exprime par les bras.

Les adornos donnent le style au tango. Trépignement du bout des pieds, piaffer du talon. Frottement de la jambe sur la jambe du partenaire. Petits doigts en l’air de la main. Geste de l’affectation.

Le tango argentin est une danse d’immigrants européens. C’est donc essentiellement une danse de cuisses et de jambes. On oublie les mouvements de bassin et d’épaules. Tête, torse, bras sont généralement rigides, fixés dans leur position.

Gestuelle du tango

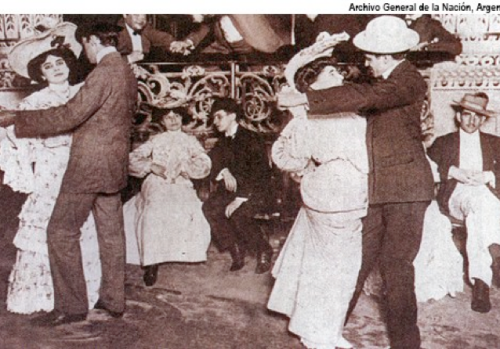

Autour du début du XXe siècle, lorsque le tango est né, il y avait en Argentine 70 hommes pour une femme.

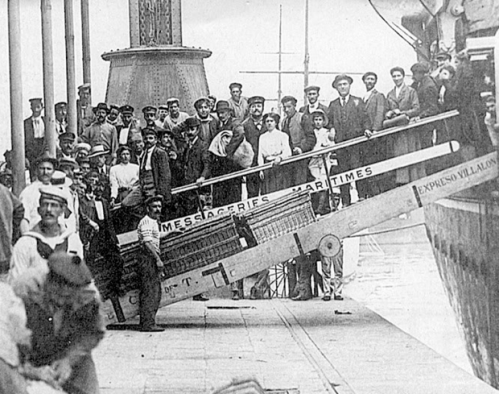

A cette époque, le gouvernement privilégiait une immigration massive pour développer le pays. Les immigrants, majoritairement des hommes, venaient essayer de faire fortune. Certains partaient d’abord trouver un emploi pour, ultérieurement, faire venir femme, enfants et famille élargie. Il y avait surtout des célibataires masculins. Une femme n’immigrait pas seule : c’était mal vu.

Le climat était merveilleux, chaud et humide. Le pays immense, plein de promesses. Cependant, les nouveaux arrivants se concentraient dans une seule ville : Buenos-Aires, port de mer dont on qualifiera les habitants de “portègnes”.

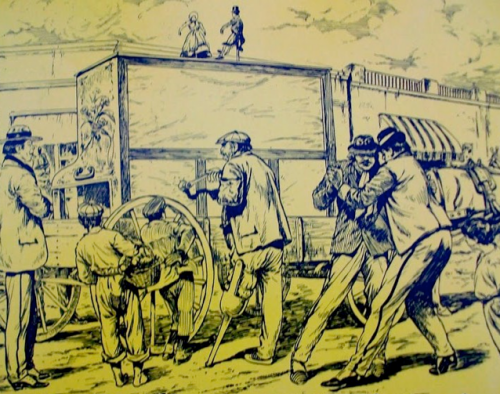

Les hommes esseulés, désoeuvrés se rencontraient le soir au coin des rues de la capitale où un orgue de barbarie jouait sous les réverbères. Qu’est-ce que des hommes font ensemble ? Hormonés comme ils le sont, ils se tiraillent, se chamaillent. C’est un comportement masculin normal, universel et intemporel. À Buenos Aires, ils dansaient et leur danse, que l’on appellera tango, reflétait ces pseudos combats de petits coqs.

Gestuelle tauromachique

Et les Espagnols ont fortement teinté cette gestuelle en laissant des traces d’attitudes tauromachiques chez le danseur. L’attaquant avance, l’attaquée recule. Dans le style milonguero, le haut du corps des belligérants amoureux se touchent, laissant les hanches libres pour le mouvement. L’attaque ou la fuite. Cette danse devint une suite ininterrompue de jambettes, de crocs-en-jambe simulées (sacadas), de coups de talon pour se défendre (ganchos) mais exécutés pour ne pas blesser, de prises de pieds de l’attaqué par les pieds de l’attaquant pour immobiliser l’autre (barridas, enrosques). On essayait de déstabiliser l’adversaire en arrêtant brusquement un ocho (voléo). On neutralisait une attaque possible en provoquant un 4 forcé (gancho ciseau). L’autre esquivait ces attaques ou reprenait son équilibre par les tours (giros), empêchait l’autre de l’attaquer aux pieds en croisant le gauche devant le droit (pas de base de la fille). Attaque, esquive, ruse, surprise, c’est le sens premier du tango. C’est ce qui donne son caractère violent, viril, macho au tango : combat de corps à corps. Ce côté combat est accentué lorsque les danseurs s’exécutent front à front.

Comme deux antilopes, deux taureaux se faisant face.

Balada para un loco

Marina Cedro • Ricardo Urrutia

Styles de tango

>Il y a le tango salon, celui que l’on pratique sans utiliser les ganchos et les voleos.

C’est le tango qui se pratique dans les salles de danse, où la foule nombreuse nous impose d’être discrets, de faire attention de ne pas heurter les autres couples sur la piste. C’est un tango tranquille, dans lequel la gestuelle est peu expansive, bien souvent lente. On réduit au minimum la complexité du vocabulaire. On marche plus qu’on ne danse. Estilo caminando.

L’intériorité prime sur la performance technique.

C’est la danse de l’être !

>Il y a le tango de spectacle ou “Fantasia” où l’on emploie fréquemment les ganchos, voleos, sacadas.

La gestuelle est en constante évolution, expansive, exécutée rapidement ; les déplacements prennent beaucoup d’espace. La technique impeccable est requise.

Tout est axé sur la performance, le spectaculaire.

C’est la danse du paraître !

Temps en tango

Delsarte a établi que : “Plus le geste est lent, plus les sentiments qu’il exprime sont intenses, profonds”. En général, le tango se danse sur des musiques lentes où les notes s’étirent lentement pour accélérer et culminer sur un accent tonique fort. Vice-versa d’ailleurs.

Comme le mouvement de la lanière du fouet, comme une gifle.

Le tango est aussi la seule danse sociale, à ma connaissance, où l’on peut faire des arrêts durant l’exécution. Encore ici, l’intention dramatique se décuple à cause du temps. En fait, il faut, pour que la danse soit et vive, non pas qu’il y ait des arrêts, mais plutôt des suspensions. L’intention doit constamment être présente sinon la danse meurt.

On peut être stationnaire, mais empli d’un sentiment, d’une intention, d’une énergie.

Ces notes qui partent doucement, s’étirent lentement puis s’accélèrent pour culminer sur un accent tonique fort imposent le geste, imposent cette suspension dramatique, donnent au tango sa couleur.

Une autre caractéristique du tango : les danseurs ne sont pas assujettis au rythme (comme en cha-cha-cha, par exemple), mais ils peuvent selon leur bon plaisir et leur talent, interpréter la musique. Ils peuvent donc à loisir, se laisser emporter par le bandonéon, le piano, le violon ou tout autre instrument. Passer d’un à l’autre, revenir à l’un d’eux. De ce fait, le tango devient très expressif. Il offre aux pratiquants la liberté des nuances qu’ils désirent exprimer.

Ainsi, selon qu’ils soient joyeux, tristes, fiers, gênés, arrogants, etc... un soir donné, les danseurs n’interpréteront pas la même pièce musicale de la même façon d’une fois à l’autre.

L’usage de la piste en tango

On dit qu’il y a trois corridors sur une piste de tango.

>D’abord celui qui longe les tables ou les murs.

C’est le corridor emprunté par les meilleurs danseurs. Les raisons d’un tel choix sont simples. Près des tables, le meilleur guideur sait que le trafic, la collision tant redoutée, ne viendra pas des gens assis. Il n’a pas à se préoccuper de cet espace. De plus, c’est un lieu où il peut montrer ses talents à la galerie.

>Le couloir du centre est occupé par les danseurs moyennement expérimentés.

Lieu de danger plus grand parce que les autres couples peuvent nous frapper et les coups peuvent venir de partout, surtout des débutants.

>Le centre de la piste est l’endroit où sont refoulés les danseurs débutants.

C’est aussi là que l’on rencontre certains danseurs qui veulent faire leur “show”.

L’espace du bal

Comme le tango est une marche ou l’on se déplace, les danseurs doivent avancer, ils tournent donc, ensemble, dans le sens du bal : le sens inverse des aiguilles d’une montre. Cela est essentiel car plus le bal tourne de manière fluide et homogène, moins les couples de danseurs se gêneront les uns les autres. À l’inverse, si le bal tourne mal ou trop lentement, du fait du nombre de danseurs trop important, de la musique, ou bien du fait de danseurs qui ont du mal à se fondre dans ce mouvement général du bal, les couples seront gênés au risque même, parfois, de se bousculer.

De l’espace du bal se dégage aussi une énergie collective du moment, à laquelle tous participent, et qui se retrouve, même inconsciemment, dans la danse du couple recevant ainsi une part de l’énergie collective.

Technique

Le tango est d’abord une marche. On marche principalement sur les temps forts de la mesure (les temps 1 et 3 de la mesure à 4 temps du tango, le temps 1 de la mesure à 3 temps de la valse.) Lorsque l’on danse un contretemps, la marche s’accélère brièvement (on danse alors sur les temps forts et faibles).

(Le tango se danse à tous les âges, et les maestros de tango se produisent la plupart du temps jusqu’à leur mort. On raconte même, qu’à Buenos Aires, un danseur très âgé s’économisait de marcher et restait en fauteuil roulant, ne se levant que sur la piste du bal, pour danser. Et que dire de l’émotion suscitée par Carmencita Calderon, (la danseuse d’El Cachafaz) dansant avec Jorge Dispari le soir de ses 100 ans !

Il n’existe pas de pas ou séquence conventionnelle qu’il faudrait reproduire, ou apprendre par cœur. Le “pas de base”, dit “salida” , est enseigné aux débutants car il a des vertus pédagogiques, mais il est rarement pratiqué en bal : un danseur qui guide sa partenaire n’a pas de raison d’effectuer cette séquence particulière, et il apprend à se déplacer sur la piste sans penser aux pas. Les pas ne forment pas des séquences. Chaque danseur danse selon son propre ressenti. Il n’y a pas, et il n’y a pas lieu d’avoir, “d’école” de tango proprement dite. Deux personnes ayant suivi les mêmes cours, pourront avoir des styles très différents.

Le partenaire qui guide (traditionnellement l’homme), ne guide pas littéralement et seulement, ni avec les bras, ni avec les mains, ni avec le buste, ni même avec le corps, mais avec l’ensemble de ces éléments dans une posture appelée l’Abrazo. Ce guidage qui semble imperceptible vu de l’extérieur, est en fait infiniment plus clair, pour le partenaire qui suit, que s’il était effectué directement avec les bras. De fait, plus le guidage vient de l’intérieur du corps, plus il est naturel, clair et fonctionnel. (Et un danseur qui a “du mal à guider une partenaire” pour quelque raison, aura parfois tendance à “en rajouter avec les bras”.)

Cette marche improvisée à quatre jambes s’est enrichie au fil du temps.

Le tango est une danse en recherche permanente. Gustavo Naveira :

“On ne connaît pas le fondement structurel et technique du tango. (...) Un danseur classique peut connaître jusqu’au dernier détail du travail de chacun de ses muscles lorsqu’il exécute tel ou tel mouvement. C’est-à-dire qu’il connaît la structure de son mouvement jusqu’aux plus petits détails. Il n’en est pas ainsi pour le tango. On en est encore à discuter si l’on doit ouvrir l’abrazo, qu’elle est la bonne distance, qu’elle est la lecture que l’on doit faire de la technique. Et il y a plus. Il n’y a pas de discussion consistante de quels sont les éléments constitutifs du tango. Dans le fond, on ne sait pas encore ce que l’on est en train de faire”.

Symbolique

Si l’on accepte l’idée que sa gestuelle est empreinte d’éléments tauromachiques propres aux Espagnols d’une part et que, d’autre part, on analyse les rôles respectifs de l’homme et de la femme dans la danse sous l’angle du yin et du yang, on peut tirer des conclusions très intéressantes sur la symbolique du tango.

Le couple dansant représente le yin et le yang du tout. L’homme, le yang, est celui qui pense : mener la danse dans le trafic, choix des pas, comment guider la partenaire, sur quel pied exécuter la figure, etc... Bref, élaborer une stratégie pour se déplacer sur la piste tout en paraissant bien face à sa partenaire et à la galerie. C’est le côté rationnel. Pour sa part, la femme est toute intuition, abandon dans son rôle, écoute, disponibilité. C’est le côté émotionnel, irrationnel.

Or l’homme-toreador affronte un taureau (une femme qui représente son désir) c’est-à-dire une entité vivante, monstrueuse, noire, primitive, indomptée et d’une puissance vertigineuse. Une entité, comme dirait le psychanalyste C.G. Jung, faisant partie de l’ombre, du côté obscur et ténébreux de l’être où se cache amoralité et démons. Dans l’astrologie occidentale, le taureau est charnel et sensuel.

L’homme-toréro dansant avec la femme-taureau doit donc livrer un combat contre ses sens. Il doit éprouver sa force de caractère, sa volonté face au désir. Il doit dominer ses émotions pour sortir vainqueur du combat et domestiquer, apprivoiser la femme-désir-taureau.

En un mot, il doit séduire.

En 1917, se produit un fait capital : l’invention du tango chanté, dont la voix sera Carlos Gardel (fils d’une immigrante toulousaine). Sa mort tragique dans un accident d’avion au cours d’une tournée en Colombie en 1935, acheva de parfaire le mythe. Le succès de ce chanteur fut tel que pour parler de quelqu’un qui a réussi dans la vie, les porteños* disent qu’il est un “Gardel”.

L’évolution musicale a été permanente. Parmi les grands : Di Sarli, Tanturi, Laurenz, Calo, De Angelis, Troïlo, Canaro, d’Arrienzo, Pugliese, Piazzola sont les incontournables. A notre époque une orientation vers des orchestres de concert apparaît, le Cuarteto Cedron , le Trio Mosalini, Cacéres,...

*porteño : habitant de la ville de Buenos Aires - vient de son origine portuaire : puerto/port.

>Asi se baila el tango (le tango se danse ainsi).

Aujourd’hui encore le tango se distingue très nettement des autres danses. Sur une piste de tango, chaque couple danse son propre tango. La chorégraphie de la plupart des danses sociales est constituée d’un pas de base agrémenté de quelques variations. Dans le tango, le pas de base est le point de départ pour des centaines de figures différentes que chaque couple enchaînera d’une façon particulière selon la musique et l’espace dont il pourra disposer sur la piste de danse. L’enchaînement des différentes figures est entièrement régi par l’inspiration du moment. Toute la difficulté du tango est là, c’est également de cette improvisation chorégraphique que vient la beauté de cette danse: chaque couple affiche sa propre personnalité et sa propre interprétation de la musique qu’il entend.

Le tango est une danse qui s’écoute. L’homme guide, il doit prévoir l’enchaînement des figures en tenant compte de l’espace disponible parmi les mouvements des autres couples - sa partenaire doit être entièrement à l’écoute du guidage.

Le tango représente une révolution dans la danse de couple: il est une danse libre, sans chorégraphie prédéterminée, il est un langage permettant à chacun de s’exprimer.

Le tango n’est pas la seule danse pratiquée par les tangueros, ils pratiquent également la milonga et la vals criollo. La milonga est caractérisée par un rythme plus rapide, simple, régulier et syncopé. C’est une danse pleine de brio, avec des figures simples ; essentiellement de la marche coupée par des huit de l’homme ou de la femme. La vals criollo est basée sur le rythme de la valse viennoise, mais les mouvements sont presque les mêmes que ceux du tango.

>Aujourd’hui

Le tango dans l’imaginaire collectif européen fut longtemps, et est encore souvent, associé à une danse rétro, de salon, voire de cabaret, c’est à dire à un type d’énergie de danse très tonique et parfois sec, que les amateurs de tango rioplatense trouvent même parfois guindé ou raide, et qu’ils n’aiment pas beaucoup, car donnant aux gens une fausse image, dans l’ensemble, de leur danse, à l’opposé de ce qu’elle est : Le tango rioplatense a toujours été, dans les bals, une danse très fluide, souple, à terre et improvisée.

Mais de plus en plus, grâce aux associations de tango argentin qui œuvrent pour faire reconnaître cette culture dans le monde, quand on parle du “tango”, sans qualificatif, il s’agit presque toujours du tango rioplatense. (...À ne pas confondre avec le style tango de salón, un style des années 40 du quartier Villa Urquiza.)

El tango de salón y fantasia del barrio Villa Urquiza !

>Vers la fin des années 1990

Le tango (alors dit argentin par opposition au tango musette ou de salon), bien qu’il se développe progressivement en Europe, y est encore une danse underground. Avec les séjours permanents ou successifs de Maestros argentins (Pablo Veron et Teresa Cunha à Paris, Tété en Hollande, etc.), le tango se démocratise : partout dans le monde, les milongas et lieux de tango se multiplient. Par exemple, à Paris, entre 1998 et 2001, la fréquence des milongas a quadruplé, passant de quatre soirs par semaine en moyenne, à 2 ou 3 lieux différents pour danser chaque soir... Après 2001, la progression du tango s’est ralentie.

>Dans les années 90

Lors de la renaissance, en Europe et dans le monde, du tango originel du Rio de la Plata (mais qui, pendant le siècle, a beaucoup évolué), celui-ci fut qualifié par l’adjonction du qualificatif argentin, pour éviter la confusion et le distinguer du tango de salon, qui, en Europe, fut le plus connu et le plus pratiqué pendant 60 ans, jusque dans les années 90. En effet, le tango façon danse de salon est une danse plutôt répétitive aux pas standardisés (succession de séquences), où les bustes restent droits et assez fixes, plutôt pratiquée lors de bals dits rétro, parmi les autres danses de salon. Le tango du Rio de la Plata, quand à lui, est une danse d’improvisation, où aucun pas et aucune séquence ne se répète, qui n’a de cesse d’évoluer.

Ensuite, avec le développement et le succès mondial de ce tango-là, le qualificatif argentin fut de moins en moins employé depuis 2001, la confusion étant devenue moins probable, mais aussi par respect pour les Uruguayens : en effet, ils ne dansent pas moins le tango que les Argentins, cette danse et cette musique faisant tout autant partie de leur culture que de celle de leurs voisins argentins. Et, même si la ville de Montevideo est aujourd’hui 8 fois moins grande que Buenos Aires (au moment de la genèse du tango, l’écart entre les deux villes n’était pas si grand), beaucoup de musiciens importants du tango sont uruguayens, par exemple :

• La Cumparsita, le tango le plus célèbre et le plus interprété (plus de 1500 interprétations) est uruguayen.

• Francisco Canaro, le chef d’orchestre le plus prolifique du tango (et probablement de tout genres confondus dans le monde), était uruguayen.

>Depuis les années 1990 • Renaissance du tango

Dans les années 1980, une série de spectacles nommés Tango Argentino, fait plusieurs tournées mondiales. Avec ce spectacle, de nombreux Européens, notamment des danseurs contemporains, se rendent compte que le tango est autre chose qu’une simple danse musette. Renouant avec le Rio de la Plata, en voyageant à Buenos Aires ou en invitant des danseurs argentins, ils commencent à apprendre cette danse d’improvisation et à l’enseigner, avec un succès progressif. Cela va stimuler progressivement le tango à Buenos Aires, et le faire renaître de ses cendres. Si, au début des années 1990 rares sont les jeunes dans les milongas de Buenos Aires à le pratiquer, dix ans plus tard c’est l’explosion. Cette série de spectacles Tango Argentino a joué le rôle de défibrillateur du tango.

>Nuevotango : depuis 1960

C’est le tango de concert. On s’engage dans la seule voie que le tango n’avait pas exploré: la musique pure. Piazzola délaisse le rythme traditionnel et le remplace par une respiration plus nuancé. Se développent les spectacles tango.

La branche “européenne” du tango argentin aura sa propre évolution vers la danse de salon et la compétition, alors qu’à Buenos Aires le tango laisse plus de place à l’improvisation et à la sensualité, en lien avec l’évolution musicale. Depuis quelques années le tango argentin revient en force en Europe, regroupant des milliers de danseurs dans les associations - pas de compétition, mais de nouveau une ambiance “familiale”, des stages, des bals et une passion commune.

>Lent déclin de : 1955-1980

Différentes causes de ce déclin sont invoqués, dont les principales sont celles-ci :

Si le péronisme s’est servi du tango parce qu’il se voulait populiste, la dictature de droite qui a détrôné Peron l’a interdit, a failli réussir à le faire disparaître. Après le coup d’état de 1955, les artistes s’exilent, les adolescents n’ont pas le droit d’entrer dans les bals tango (et paradoxalement un régime répressif de droite, parce qu’il voulait étouffer cette musique du peuple, encourageait chez la jeunesse la pratique du rock’n roll) .

• En 1955, débutent en Argentine trois décennies de violences et d’instabilités politiques. Coups d’états militaires, puis sanglante Opération condor contre les militants de gauche, etc... Instabilités auxquelles participent de nombreux criminels nazis réfugiés en Argentine après la Seconde Guerre mondiale. (Le gouvernement argentin de Peron a, pour des raisons plus pragmatiques qu’idéologiques - étant fasciné par la compétence scientifique et technique des Allemands -, accueilli plusieurs milliers de sympathisants nazis dont, selon le journaliste argentin Uki Goñi, près de 300 criminels de guerre nazis.)

• De 1955 à 1983, il était impossible d’apprendre à danser le tango sauf à connaître des lieux underground.

• L’influence de nouvelles musiques sur la jeunesse argentine, notamment le Rock’n roll, les Beatles...

Le tango en Argentine et dans le monde se démode progressivement. Il va sauter une génération...

>De la dépression à la rénovation : 1935-1955

La mort de Gardel, la dépression économique ont un impact sur la tango. Le goût du jour est à un rythme bien marqué, tellement appuyé que la mélodie semble devenir secondaire. Les orchestres de ce temps : Pugliese, Troilo. En parallèle, avec la présidence de Péron, on redécouvre la musicalité du tango.

Nous avons tous entendu parler d’étranges liens entre dictature et tango. Juan et Eva Peron (admirateurs de Mussolini) aimaient le tango ; ils ont usé de ses inspirations populaires pour servir leur politique et lui faire courir le risque de devenir art officiel entre 1946 et 1955 (années de l’âge d’or du tango). Hitler appréciait “Tango Plegaria” (tango prière) que son auteur Eduardo Bianco lui joua avec son orchestre à Berlin et qui y fut enregistré en 1939 ; les SS contraignaient les violonistes juifs à le jouer pendant les exécutions avant d’être eux-mêmes exécutés, après tous les autres. Le problème est de savoir si, parce qu’un dictateur aime une musique, celle-ci doit être suspecté de relever d’une esthétique douteuse. La musique du tango fait marcher ; elle peut scander la marche et les coups de matraque ; elle donne de l’emprise à ceux qui s’en servent. Les paroles de tango n’invitent pas à la rébellion ; paroles de souffrance, elles se contentent d’exprimer la perte, la douleur, le désespoir. Mais quelle perversion inouïe que de faire entendre aux suppliciés la poignante mise en musique de la souffrance qu’ils éprouvent et qu’on leur inflige par décision arbitraire.

Dans les années 55, chute de Péron et transformation radicale, c’est la révolution nuevotango avec Astor Piazzola. Il dit d’elle “un tango urbain : une musique à écouter et non à danser”.

> L’âge d’or : 1920-1935

C’est l’âge des orchestres de Firpo, de Caro, Cana... Vers les années 20, les académies de tango prolifèrent à Buenos Aires. Les jeunes gens qui n’ont pas les moyens, les pauvres et les timides apprennent à danser entre hommes, dans la rue, à la lumière d’un reverbère ou d’une vitrine illuminée, c’est le caracunfu ! C’est pendant les années 30 que cette musique s’installe définitivement, du point de vue esthétique et social. On assiste à des innovations très importantes. La musique avec ses penchants un peu mélancoliques se montre très dynamique et vivante. Elle conserve néanmoins un certain goût de la provocation. La période est profondément marquée par Carlos Gardel.

Les bidonvilles se multiplient et les bals populaires foisonnent. C’est l’époque des taxi-girls, des garçonnes, du glamour et du new-look. La femme essaye de s’émanciper, elle fume, raccourcit ses jupes, travaille, se teint les cheveux couleur champagne. Les vamps au long fume-cigarette se promènent en automobile avec chauffeur. Les dandys gominés pullulent.

La danse évolue et des pas plus complexes apparaissent, pendant que le temps du tango se ralentit fortement. Des années 1910 où le rythme du tango, rapide, est encore confondu avec celui de la milonga, aux années 30 où le tempo devient globalement le plus lent de toute son histoire. Nous avons vu le tango et la milonga. Le troisième type de danse que les tangueros et tangueras pratiquent est la valse-tango. Comme la milonga, la valse-tango est légère, joyeuse. Les pas sont issus du tango mais il y en a beaucoup, créés spécialement pour la valse. Ici, comme en milonga, les danseurs sont soumis au rythme. La musique est de même type que celle du tango mais avec une structure de valse.

Le tango dansé se pratique alors sur des tangos, des milongas et des valses. Cette période de l’histoire du tango se nomme « La Vieille Garde » (Guardia Vieja). Le tango reflète les mutations du monde qui l’engendre. Au travers de discrets changements de styles, on voit se succéder les esthétiques de la mode. L’histoire de la communauté qui le produit et le cultive laisse en lui ses marques temporelles. Mais en général, le tango ne s’adapte pas aux circonstances politiques. Inutile d’espérer qu’il se plie à des fins prosélytes ou qu’il prenne un contenu étranger à son propre registre. Le tango a un tempérament ferme. Toute modification, pour qu’elle soit acceptable, doit intervenir de l’intérieur et respecter sa modulation obstinée. Puis apparaissent les orchestres qui combinent accordéons et cordes, l’orquesta típica (sextuor) apparaît en 1913.

Avec le développement de la ville qui chamboule tout, le voyou mythique – l’ “ Iberra de Borges ” - qui fait la loi dans le quartier, où il est respecté et craint pour sa bravoure maintes fois éprouvée, ce mâle renfermé qui a ses propres normes et les dicte, qui règle ses différends à la pointe du couteau en duels d’honneur, celui-là même déchoit et devient chenapan. Il doit simuler la classe, feindre la richesse et la désinvolture, il doit camoufler ses origines, s’enduire de gomina, s’habiller en monsieur, se procurer par n’importe quel moyen le fric ou le pognon qui lui permettront d’être promu « caïd » ou « plein aux as », et pouvoir de la sorte se frotter aux « gens de la haute », « la crème » :

… Qu’est-ce qu’ils veulent ces friqués des beaux quartiers

Ils t’ont déguisé en richard

Mais tu seras toujours un étranger chez les aristos

Alors qu’ici t’es un enfant du faubourg

Ils t’ont changé.. »

Ces paroles du tango rendent compte de la transformation accélérée du monde ancien à la fois rural et urbain, où les liens vernaculaires sont toujours vivaces, monde de solidarités séculaires qui va être dévoré par la Babel tourbillonnante et fourmillante, par la cité tentaculaire – méli-mélo massif sur fond d’immigration alluvionnaire. Le mauvais garçon du faubourg, la capitale cosmopolite va l’avaler. Au tango de le perpétuer comme passé légendaire. Et de dire son mécontentement, le décalage et le frustration que provoque le présent. Il dira aussi que la grande ville asservit, dévoit et encanaille. Il dira la difficulté de vivre, de s’adapter à un monde à l’envers, désordonné et sans loi. Amer rendez-vous manqué :

“ … Tu vois que le monde est sens dessus dessous,

Tu as cru en l’honneur,

Tu as cru en la morale – quelle erreur !

Ta vie aura été un échec total :

Même le coup de feu final ne partira pas…”

(Rendez-vous manqué)

Les textes des chansons font état d’amours déçues, de nostalgie, de tristesse.

Enrique Santos Discépolo affirme : “Le tango est une pensée triste qui se danse”.

>Entre 1915 et 1920

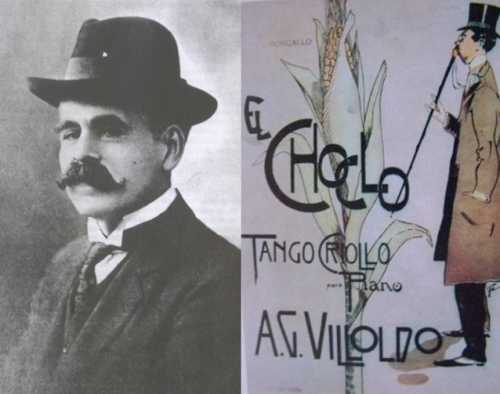

Apparaissent aussi bon nombre de tangos chantés, seuls quelques-uns sont encore chantés de nos jours, notamment des titres d’Angel Villoldo : « La marocha » écrit en 1905 sur une musique d’Enrique Saborido, pour une des premières chanteuses de tango…

Bien que les meilleurs paroliers, compositeurs et interprètes aient un nom italien – ou pour cette même raison -, le tango incarne la quintessence du fait argentin. Comme nul autre genre, il transmet ce tempérament fait de cafard, de rage et de facétie, toutefois douloureusement retenus. Sans doute le tango véhicule-t-il quelque chose de cela en tant que produit du Río de la Plata. Ses créateurs lui ont insufflé le tempérament local, l’esprit de la ville qui l’a vu naître. Mais le tango comme le jazz – surgi à la même époque et diffusé de façon comparable – ne sont plus des musiques vernaculaires. Même si on peut localiser leur apparition, on ne peut les réduire à de simples produits autochtones. Ils font partie de notre patrimoine à tous dès lors que l’on est séduit ou ému.

En 1910, Roberto Firpo au piano et Juan Dambroggio, surnommé « Bachicha », au bandonéon, jouent dans le salon de thé « El Centenario » : le tango a gagné le centre de la ville. C’est à cette époque qu’a lieu, au « Hansen », le fabuleux duel qui opposa deux danseurs inégalables – le mulâtre Santillán du “ Bas Palermo ” et “ El Cachafaz ” du quartier de l’ " Abasto ”, d’où vient aussi Carlos Gardel.

El Cachafaz, homme grave, mince, à l’élégance sévère, regarde du coin de l’œil la profusion d’arabesques et les figures compliquées de Santillán. D’un signe, il invite une brunette. Très vite, il monopolise l’attention de la salle. Le mulâtre le défie : tous deux brandissent leur couteau. Santillán plante le sien au sol. El Cachafaz danse, les talons collés au fil de la lame d’acier. Avec sa partenaire, Carmen Calderón, Benito Bianquet (El Cachafaz) montera sur scène pour faire étalage de sa maestria. Et comme le Basque Aín, il deviendra danseur professionnel. Aróztegui lui a dédié le tango : « El apache argentino ».

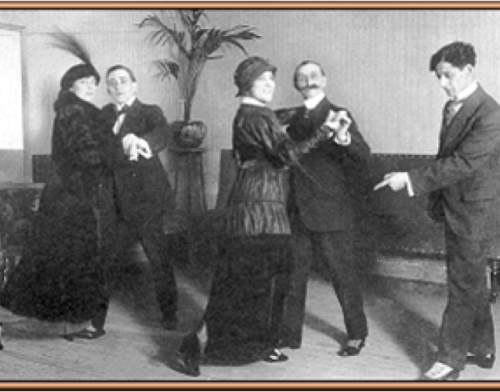

Début 1900, de nombreux jeunes hommes de bonne famille aimant à s’encanailler et à séduire facilement, vont découvrir le tango. Il leur est cependant impossible de danser cette danse, immorale aux yeux de leur classe, avec les jeunes filles de leur milieu. C’est donc à Paris, lors de leurs voyages initiatiques de jeunes bourgeois, qu’ils initieront la société parisienne, cosmopolite et à l’affût de toutes les nouveautés pour s’égayer, à cette danse des bouges et des tripots. Très vite, le tango va être adopté par la capitale française.

Choyé, il acquerra ainsi ses lettres de « bourgeoisie ». C’est grâce à cette aura européenne vers 1913 que le tango se diffusera dans la bonne société argentine et uruguayenne, en retournant ainsi sur ses terres natales.

Après la crise de 29, le tango se démode fortement en Europe (où il s’intègrera marginalement en tant que danse standardisée aux danses musettes, de salon et de compétition), exception faite de la Finlande qui en fera sa danse de salon. Le tango retourne alors principalement sur le Río de la Plata.

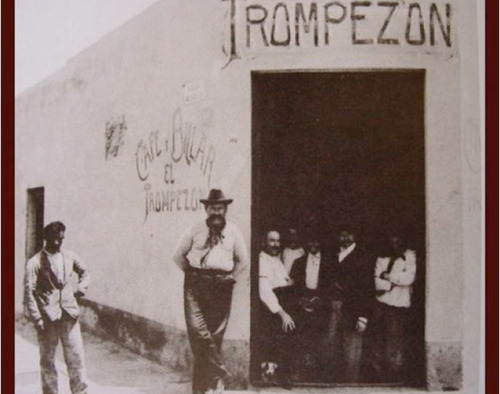

>Entre 1885 et 1910

C’est vers la fin du XIXe siècle, que la femme s’intègre – les premières sont les chinas cuarteleras (prostituées). Le tango triomphe avant tout dans les conventillos. En 1904, il y a, à Buenos Aires, 2462 conventillos abritant 138188 personnes. Le tango s’installe dans la « Boca », quartier du port peuplé par les Gênois. Il y a même un coin de rue « à tango », l’intersection des rues Suárez et Necochea. C’est là que se produisent, dans les bistrots fréquentés par des marins de tous horizons, Genaro Sposito, Francisco Canaro, Roberto Firpo et Vicente Greco. Là aussi que se consomme l’alliance alcool, bagarres, femmes et tango.

A cette époque, naît un répertoire plus élaboré et précurseur d’un rythme musical plus lent (de 2/4 on passera à 4/8), celui de la « Guardia vieja » (vieille garde), qui compte les premiers grands tangos, encore universellement connus aujourd’hui.

Parmi eux, citons entre autres : « El Entrerriano » composé en 1897 par le pianiste Rosendo Mendizabal, Don Juan de Ernesto Ponzio en 1898 ou « El Esquinazo » (La sérénade) et «El choclo» (L’épi de maïs), écrits respectivement en 1902 et 1903 par le musicien chanteur Angel Villoldo

Dans les maisons de tolérance, on danse le tango canaille, à deux, dans la pénombre, collé l’un à l’autre telle des ventouses : c’est à ceux qui feront preuve de la lascivité la plus excitante. Le tango demeure la danse lubrique, celle des viveurs, que l’on interdit aux jeunes filles, mais, le peuple le danse. A la tombée de la nuit, les habitants des taudis « Les 14 Provinces », « Les Trois Nations », dansent le tango dans la rue au son d’un orgue de barbarie. On le danse également dans les Caf’cons, surtout au « Hansen », dans les bois de Palermo. Là, les apaches et les cocottes côtoient les beaux messieurs et leurs demoiselles. Les cochers de tramways tirés par des chevaux entonnent, au cornet de vache, des airs de tango ; les orgues de rue, introduits par les Italiens, les Rinaldi, les Roncallo, les Rangioni, les diffusent à travers la ville. Les tangos chantés deviennent populaires ; ils pénètrent jusque dans les foyers et les jeunes filles les jouent sur le piano du salon. C’est alors qu’arrive le bandonéon, et le premier bandonéoniste connu est le mulâtre Sebastián, un mayoral (conducteur d’un tramway à chevaux). Il l’a gagné au poker à un marin venu d’Amsterdam. Il commence à en jouer dans les conventillos pour se faire quelques sous.

Inventé vers 1835 par un Hambourgeois – Monsieur Band – pour servir d’harmonium portatif lors des processions religieuses, le bandonéon, instrument à soufflet et à clavier, possède soixante et onze touches, ce qui lui confère un ample registre mélodique. Il s’harmonise parfaitement avec les cordes. Plainte haletante, souffle mélancolique, le bandonéon chante et converse. Avec cet instrument, le tango ralentit son rythme et modère sa chorégraphie. Il se fait plus grave, plus dense. Ce sera bientôt une sage danse de salon.

Avec le bandonéon, le piano et les cordes, Roberto Firpo et Francisco Canaro forment les premiers orchestres typiques. Se dessinent alors deux tendances qui persisteront : le tango-milonga (tchan/tchan), tango rythmique à la mesure marquée et le tango-chanson. C’est à cette époque que date la généalogie des maîtres du bandonéon : Juan Maglio alias « Pacho », le premier à utiliser les soixante et onze touches, Eduardo Arolas, Pedro Laurentz, Anibal Troilo surnommé « Pichuco » sans doute le plus prodigieux, et Astor Piazzola qui tente de rénover le tango avec des heurts dissonants, des effets atonaux et des orchestrations fracturées. Mais lui-même le disait : « Je ne joue pas du tango, mais de la musique de Buenos Aires ! »

Le tango devient un spectacle. Ainsi, dans la saynète, genre comique, on s’ingénie à introduire parmi les tableaux, sur scène, un orchestre qui joue et un couple qui danse. Le tango est fixé sur du papier à musique et l’on édite les partitions.

Les bordels furent les premières sources d’inspiration des textes de tango mais ils n’apportaient qu’une sorte de couleur locale. On chantait des couplets plus ou moins improvisés et obscènes dont il ne reste presque guère de trace dans les journaux de l’époque, qui les censurent.

Un exemple qui reste présentable : « Dame la lata » (Passe-moi la caisse), d’un certain Juan Pérez, clarinettiste de fêtes foraines. Le titre fait allusion au revenu du maquereau. C’est une forme de poésie argotique : « Passe-moi la caisse/que tu as planquée/Qu’est-ce que tu crois, traînée/que je vais te rouler ?/Passe la caisse/et au turbin/Sinon c’est une rossée/que je vais te flanquer ».

Pour la musique, on s’amuse à résumer ainsi le résultat de ce métissage qu’est le tango : « une rythmique afro, des musiciens italiens jouant sur des instruments allemands des mélodies d’Europe de l’Est avec des paroles qui viennent des zarzuelas espagnoles ».

>Des bas-fonds à la bourgeoisie rioplatense

en passant… Par l’Europe !

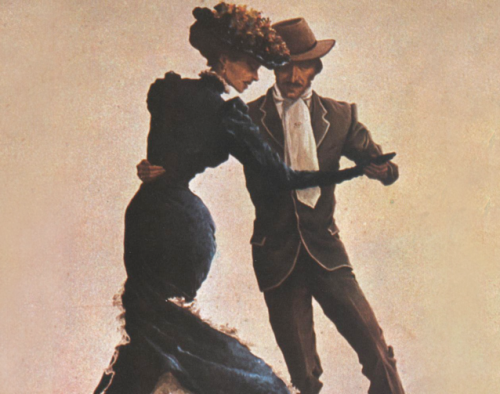

On le danse toujours dans les fêtes populaires, sous les tentes des « Barracas » dans le nord ou de la « Recoleta » dans le sud. Le «joli-cœur» - pantalon moulant à rayures, large ceinture noire, veste très courte fendue dans le dos, foulard blanc, fleur à l’oreille (œillet ou géranium) et chapeau à large bord retroussé – fermement campé sur un carreau du sol dirige sa compagne en un va-et-vient, la main placée sur la taille. Il la guide par de subtils signaux, avec un hiératisme autoritaire. Elle, d’une voluptueuse agilité, exécute, soumise, les injonctions de son homme. L’initiative, c’est l’affaire du garçon. La qualité première de la femme, c’est son aptitude à suivre parfaitement son partenaire, à le suivre comme son ombre. L’homme presse sa taille pour lui intimer le rythme et les figures, il l’enlace et l’accorde comme une guitare. Lui, il part toujours du pied gauche. Elle du pied droit. Comme un duel à la dague, selon la loi ancestrale, il ne doit jamais reculer. Joue contre joue, les profils, toujours parallèles, se croisent ou s’alignent selon les pas. Rituel de sombre luxure, la danse prend entièrement possession du couple. Elle ne tolère ni distraction, ni bavardage. Elle exige l’abandon le plus total. Le tango se danse en état de transe. Il se suffit à lui-même.

Tel est le tango « canyengue » ou tango canaille, celui que danse le « joli-cœur » avec sa concubine, le souteneur avec sa gonzesse. Ce style caractéristique, révélant les origines nègres du tango, est encore revendiqué par certains danseurs aujourd’hui. Il est relativement peu pratiqué en bal, mais régulièrement lors de démonstrations.

Le tango faubourien se chante toujours en « lunfardo », l’argot des bas-fonds. C’est à l’origine un jargon de truand (ils se surnomment entre eux « calaveras », « lunfas » ou « lunfardos ») qui devient plus tard le parler populaire des gens de Buenos Aires. Il absorbe des mots de toutes sortes: italianismes de Gênes, gallicismes, vocables « luso » brésiliens, indigènes ou africains.

Le « joli-cœur » parle le verlan (l’inversion syllabique bien connue) – signe distinctif de la voyoucratie : le maître du tango est un « tremai du gotan ».

S’il existe quelques divergences quant aux lieux où le tango s’exprime au début (pour les uns, dans les abattoirs du sud de l’Argentine, entre gens de couteaux et de lupanars, pour d’autres, dans les rues, les cafés, les bars, les tripots, les cabarets et les maisons closes de la capitale), tous s’accordent pour dire que le tango argentin est une danse canaille exécutée par les compadritos, le compadre (garde du corps du caudillo – parrain du quartier), le cafishio (sous-fifre dans la traite des blanches) un défi lancé par des machos querelleurs, une bravade de viveurs et de ruffians.

Il devient par la suite une plainte de l’âme en peine, celle de l’amant délaissé, une lamentation mélancolique sur ce que le temps efface, sur ce qui ne reviendra plus. Le tango est presque toujours plaintif et nostalgique. Il peut être rancunier, satirique, sarcastique, teinté d’humour, de mécontentement et de désespoir. Il peut dissimuler son angoisse sous le masque de la dérision mais n’a pas grand-chose à voir avec un présent heureux, l’euphorie de la fête. Il dit ce qui attriste, les déboires que le destin inflige, il exprime le mal de vivre.

On le danse avec des pauses – tango de « rompe y raja » -, avec des figures : assise, huit, flexion, promenade, glissade, demi-lune, déhanchement, galop. C’est le tango milonga – un-deux/un-deux-trois-quatre – folâtre et vif, à la chorégraphie quasi-acrobatique. Il est joué par trois instruments : accordéon, guitare et harpe. S’y joignent ensuite la flûte et la mandoline. Ce tango, primaire et sauvage, est exécuté par des musiciens qui jouent debout, à l’oreille, avec une large part d’improvisation. Les premiers danseurs étaient des hommes graves, aux airs de gauchos, et des femmes en robes froufroutantes de percale. Puis, avec l’entrée du tango en ville, apparaissent les « jolis-cœurs ». L’histoire du tango, c’est celle de sa progression des faubourgs jusqu’au centre de Buenos Aires.

Avec la disparition presque totale des Noirs de Buenos Aires, décimés par une épidémie de fièvre jaune, le tango rapide, saccadé, moqueur et fanfaron, qui était né des bas-fonds, des faubourgs, des marginaux, des malfrats et des bandits, des maquereaux et des prostitués, perdit peut-être son étincelle et son sourire. Les millions d’immigrants européens, déracinés, venus s’échouer sur les ports du Río de la Plata apportèrent au tango sa lumière blafarde et ses poètes désespérés, le sentiment musical des Italiens, le lyrisme du violon des Juifs et de l’Allemagne, l’orgue de barbarie et le bandonéon. Tango et milonga sont des danses liées aux bordels.

Côté musique, apparaissent à partir de 1880 les premiers tango-milongas et tango-criollos aux couplets naïfs généralement assez obscènes. Citons quelques titres expressifs : Deux coups sans sortir, Secoue-moi la boutique, Un coup bien tiré, El Queco (Le bordel) ou encore Dame la lata (Donne-moi le jeton), le jeton étant le numéro remis par la mère maquerelle au client qui louait les services d’une prostituée.

>Fin 1880, la capitale fédérale abrite 3.500.000 immigrants du monde entier. Tous vivent à la limite de la ville dans une zone appelée l’ Arrabal (quartier périphérique) et logent dans de vastes contructions de type caserne (les conventillos). C’est là que se retrouvent tous les traîne-misère de la ville, les voleurs, les prostitués.

La population de l’Argentine passe de 1 à 7 millions d’individus. La plupart du temps, ce sont des hommes seuls venus d’Italie, d’Espagne, de Pologne, d’Allemagne, auxquels se joignent des paysans venus de toute l’Amérique du Sud, au point qu’à une certaine période de cette époque, on compte une femme pour 70 hommes ! La concurrence est donc rude et, du fait de la rareté des femmes, on danse souvent entre hommes. Le tout sur fond de nostalgie du pays éloigné, de pauvreté, du désir inassouvi. Alors, ces hommes esseulés, tristes, mélancoliques se retrouvent les soirs aux coins des rues de la capitale et dansent entre eux. Les pas, les enchaînements qu’ils chorégraphient, constituent de véritables combats avec leurs paradas, leurs sacadas, leurs ganchos, leurs voleos.

Si le tango a été cantonné à la rue et aux maisons closes, c’est parce que cette danse, jugée trop inconvenante, n’a été acceptée par la bonne société argentine qu’une fois adoptée à Paris en 1913.

Elle fut condamnée par Pie X, puis réhabilitée par Benoît XV.

Elle fut interdite par arrêté le 02 mars 1916, aux hommes de danser sur les trottoirs pour entrave à la circulation.

Évolution du tango

>1880

Le soir, les hommes se rendent dans les lupanars et les bastringues qui fleurissent dans les faubourgs et dans les zones mal famées du port et des abattoirs de Buenos Aires. Ils passent la nuit à boire, à frimer et à danser avec les filles de joie au son de vieux pianos déglingués ou de petits orchestres improvisés avec piano, violon et guitare. C’est dans ces lieux de débauche que naît le tango argentin dansé, à la fois mélange des pas du canyengue et de nouvelles figures chorégraphiques -- la coupe (Corte), la cassure (Quebrada), etc. -- évoquant le plus souvent la séduction et l’acte sexuel. Au cours de ces nuits émaillées de querelles, les premiers milongueros (danseurs de tango) expriment leur machisme et leur virilité mais aussi par moments leurs sentiments d’exil et de nostalgie, leurs peines de coeur et leurs désirs inassouvis. Progressivement, ils vont développer, codifier et complexifier les pas assez simples et rapides ainsi que les rythmes plutôt marqués et enjoués de la milonga pour donner naissance au tango orillero, un nouvel art typiquement portègne du pas de deux et de l’abrazo (enlacement) enrichi de figures lascives et de mouvements à connotation sexuelle qui scandalisent la bonne société puritaine du centre-ville.

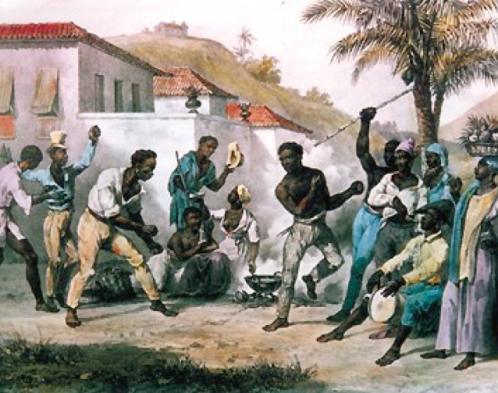

Dans le Río de la Plata, les danses de salon venues d’Europe, mazurkas, scottishs, valses... subissent l’influence des Noirs (anciens esclaves). Danses de Blancs, danses de Noirs, Candombe, habaneras, s’influencent et s’imitent mutuellement.

Les Noirs empruntent de leurs anciens maîtres les danses de couples que la tradition africaine ignore. Les danses de salons européennes se déforment à leur contact car les Noirs les investissent d’éléments culturels qui sont étrangers à ces danses. Ce sont les compadritos (l’apache, archétype des faubourgs) de la ville qui reprennent des Noirs ces formules nouvelles, sans se rendre compte, qu’en se moquant des Noirs, il invente dans la danse des pas nouveaux. Issue des figures du candombe, c’est dans les bas-fonds et les bordels que cette alchimie se produit.

L’histoire du tango argentin est profondément liée à celle de l’immigration tant externe, qu’interne à l’Argentine.

Il naît dans un contexte social particulier, le tango argentin est une invention complexe, produit d’un métissage, surgi d’un contexte de brassage humain, ethnique et culturel.

Chaque nationalité a amené avec elle, son mode de vie, ainsi que ses traditions musicales. C’est ainsi que dans les quartiers pauvres de Buenos Aires se mêlèrent les plaintes obsédantes du flamenco, les rythmes du candombe (dansé par les esclaves noirs), la habanera (d’origine cubaine) et les cadences langoureuses de la milonga (venue de la pampa argentine). Ces différents sons, générés par une même nostalgie pour un passé révolu et par la même angoisse d’un futur incertain, donnèrent naissance au tango.

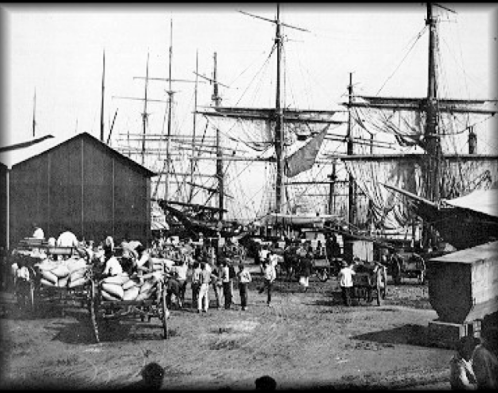

Le port de Buenos Aires voit débarquer plusieurs millions d’immigrants. Tous rêvent de faire fortune sur les terres du nouveau monde mais beaucoup d’entre eux vont bientôt perdre leurs illusions. Ils s’entassent à la périphérie sud de la ville dans d’immenses taudis, appelés conventillos, où ils se mêlent à une population locale miséreuse. Celle-ci est composée essentiellement de deux communautés. Celle des anciens paysans et gauchos (gardiens de bétail) qui ont quitté la pampa (campagne argentine), descendants des populations indigènes d’origine amérindienne ou issues des anciens colonisateurs espagnols, et celles des noirs, mulâtres et créoles descendants eux des anciens esclaves importés le siècle précédent d’Afrique noire vers les Antilles, les Caraïbes et toute une partie du continent latino-américain. Dans les faubourgs qui se peuplent à vue d’oeil, au coin des rues ou dans les patios des conventillos, s’improvisent alors d’humbles petits bals. Avec quelques instruments de musique -- flûte, guitare, parfois mandoline,... -- et les pas de plusieurs danses traditionnelles du monde entier -- Habanera cubaine, tango andalou ou gitan, candombe d’origine africaine, contredanse française, polka, folklore tzigane et yiddish, canzione italienne,... -- qui mixent tout ensemble les rythmes et les mélodies des Européens à ceux des payadores (chanteurs itinérants) et des noirs des orillas (rives du Rio de la Plata), s’élabore entre 1870 et 1890, à la suite de la payada, une nouvelle danse populaire métissée spécifiquement argentine: la milonga, qui donnera naissance vers 1890-1900 au tango argentin.

L’Argentine, indépendante depuis 1810, a libéré ses esclaves noirs et unifié ses provinces. Elle se dote d’une capitale, Buenos Aires, et, en 1880, d’une Constitution fédérale. Dès 1870, elle fait appel à l’immigration européenne pour assurer son développement économique. Le peuplement du pays, effectué essentiellement fin XIXème et début XXème, est porté par un slogan: “Gouverner, c’est peupler”.

Peut-être le tango est-il passé des berges orientales du Rio de la Plata aux bas quartiers de Buenos Aires… Les hommes des deux rives faisaient assaut du titre de noblesse ès tango, les deux capitales se targuaient d’en être le berceau.

D’après les gens de Buenos Aires, le tango aurait surgi, vers 1880, dans les “Vieilles Écuries”, sur le sol damé de quelques épiceries pour garçons d’abattoirs, dans la lice des combats de coqs, entre deux parties de cartes ou d’osselets, dans une cour de terre battue, ou encore dans les bals du dimanche.

L’étymologie du mot reste aujourd’hui encore incertaine. On ne connaît pas l’origine du nom. Pour les uns, le tango désigne le tambour ou tam-tam des Nègres ; pour les autres, le mot vient du verbe africain “tang” (toucher) ; ou bien du vieil espagnol “tangir” (jouer d’un instrument) ; ou encore du “tanguillo” andalou (toupie que l’on fait tournoyer à l’aide d’un fouet). D’autre part, on raconte qu’il existait dans le Mexique colonial une danse de couple appelée elle aussi “tango”. Une apparition mal cernée, un nom à l’origine controversée, l’évolution du tango est néanmoins connue. Son histoire, tout le monde la raconte : elle est plus ou moins authentique.

À Montevideo, on prétend que le tango a couvé dans les académies. C’est ainsi qu’on appelait, à l’époque, les entrepôts-débits de boissons où des bals publics étaient organisés. Le tango serait issu de l’académie de San Felipe où se retrouvaient “jolis-cœurs” et danseurs noirs. Des danseuses, attachées à l’établissement, étaient payées à la danse. Une seule exigence : qu’elles dansent bien et sans répit. Sur leurs jupes amidonnées et bouffantes, elles arboraient une jupette, afin de mieux manœuvrer dans les figures.

• L’origine du tango

De la fin du XIXe et le début du XXe siècle

Le tango naît sur les rives marécageuses du Rio de la Plata, dans les faubourgs de Buenos Aires (Argentine) et de Montevideo (Uruguay), pendant le dernier quart du XIXe siècle.

10e Édition

du Tangoumois 2019

École de tango argentin de salón • Tango Social Villa Urquiza en Charente - Deux-Sèvres - Vienne